Véganisme, zéro déchet : ce n’est pas à nous d’être parfait·es

Ce post a été publié en 2018 et peut contenir des informations dépassées ou des opinions que je ne partage plus aujourd'hui.

C’est de notoriété publique, le militantisme écologique (ou antispéciste, ou zéro déchet, la liste est non exhaustive), comme les autres militantismes d’ailleurs, ne laisse pas vraiment place à l’à-peu-près. Il faut être absolument parfait·e, irréprochable, 100 % pur·e.

Sauf que. En plus d’être une vision totalement naïve et déconnectée de la réalité, cette injonction à la perfection individuelle est contre-productive.

Illustration réalisée pour Simonæ par la talentueuse Janedanslajungle

Nous allons ignorer la question de la naïveté, pour pouvoir nous concentrer sur ce qui est, selon moi, le plus important.

Pour l’immense majorité de la population mondiale, il est impossible d’être strictement végane. Ou plus exactement, de n’utiliser absolument aucun produit d’origine animale ou testé sur les animaux et de ne leur causer aucun mal.

Je ne parle pas des limitations individuelles, que ce soit la santé (physique ou mentale, je pense notamment aux allergies, aux problèmes digestifs et aux TCA) ou la situation financière, familiale ou géographique. Non, je parle des limitations structurelles qui découlent de notre société spéciste :

- en France, les médicaments sont obligatoirement testés sur les animaux [1] [2], et on ne soigne pas un cancer avec de l’huile essentielle d’arbre à thé ;

- les industriel·les sont loin d’être transparent·es sur la composition de leurs produits (cf. l’affaire des boîtes de conserves de légumes contenant des produits d’origine animale ou la cire d’abeille (E901) qui est très utilisée, notamment comme agent d’enrobage...) ;

- l’agriculture conventionnelle utilise des pesticides et a une gestion des animaux considérés comme « nuisibles » qui n’est pas du tout végane ;

- les marques cosmétiques, même quand elles ne testent pas sur les animaux en France, sont légalement obligées de le faire pour accéder à certains marchés (notamment la Chine), même après que le produit a été élaboré et vendu légalement en France.

La liste est loin d’être complète. C’est pourquoi ma définition du véganisme, qui est celle d’une grande partie des végétalien·nes, est la suivante : « Mode de vie excluant, autant que possible, la consommation de produits issus des animaux ou de leur exploitation », la partie importante étant « autant que possible ».

De la même manière, il n’est pas possible d’être strictement « zéro déchet » au niveau individuel. Il y a toujours un bout de plastique ou une étiquette cachée dans les produits que nous achetons, et à moins d’avoir un budget conséquent, d’être valide et d’avoir beaucoup de temps devant soi, être totalement zéro déchet relève plus du mythe que de la réalité. Même Bea Johnson, autrice du livre référence sur le sujet et qui y consacre la majeure partie de son temps, n’atteint pas le zéro déchet.

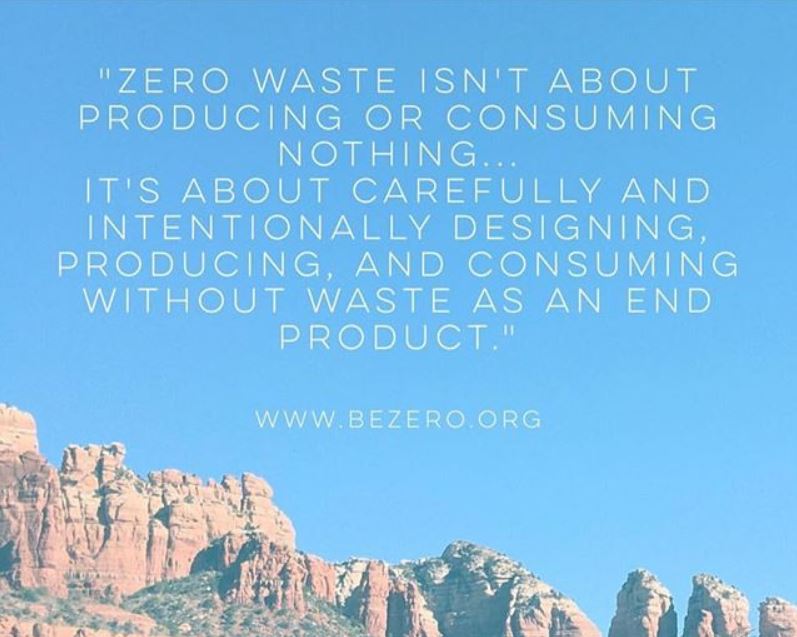

Tout n’est pas réparable indéfiniment, tout ne s’achète pas en vrac, et quand bien même læ consommateurice achète sans emballage, cela ne signifie pas l’absence de production de déchets lors de la fabrication. De fait, même une personne valide, aisée et avec du temps à consacrer au changement de son mode de consommation ne pourra pas supprimer tous les déchets. Il reste une partie incompressible sur le moyen ou le long terme, qui s’explique très simplement : le terme « Zero Waste » vient originellement du milieu industriel. Il n’est à l’origine pas question de la consommation des particulier·es et de leur gestion des déchets ménagers, mais de la façon de produire des groupes industriels. Il leur est en effet possible de penser leurs produits et d’optimiser leurs chaînes de production pour éviter le gâchis dès le début du cycle de vie des objets.

“Zero waste isn’t about producing or consuming nothing… It’s about carefully and intentionally designing, producing, and consuming without waste as an end product.” (« Le zéro déchet ne veux pas dire ne rien produire ou consommer… Ça veut dire concevoir, produire et consommer dans l’intention de ne pas créer de déchet. ») www.bezero.org

Mylène L’Orguilloux a donné une conférence à ce sujet à Sud Web en 2016 :

« L’industrie textile jette au minimum 15 % de matières premières à la sortie des usines. La faute aux… courbes des patrons. Pourquoi ? Entre révolution du Do It Yourself et décloisonnement des silos, Mylène nous mettra à contribution pour tisser un lien avec le public. »

Le Low-Impact Movement

On voit depuis quelques mois émerger un mouvement complémentaire au Zero Waste, le Low-Impact Movement (Mouvement de l’impact faible). L’objectif est le même, mais la démarche diffère un peu : il n’est pas question ici de se concentrer uniquement sur les déchets, sur ce qui va finir – ou pas – dans notre poubelle, mais sur l’ensemble de nos habitudes de vie, pour faire en sorte d’avoir un impact sur la planète le plus faible possible. Parfois cela passe par acheter des légumes locaux, bios et sans aucun pesticide, mais avec une toute petite étiquette en plastique plutôt que des légumes bios, sans aucun emballage ou étiquette mais acheminés depuis le Pérou (ce qui implique, en plus d’avoir été emballés pour le transport, un bilan carbone catastrophique). Tout est une affaire de compromis et de calcul du « moins pire ».

Il est souvent nécessaire de faire des compromis au niveau individuel, par exemple continuer de porter ses rangers ou son perfecto en cuir des années après être devenu·e végane, pour ne pas jeter des objets déjà produits avant usure complète. En fonction de nos priorités (le véganisme ou le ZD par exemple), nos choix ne seront pas les mêmes : là où certain·es préfèreront acheter un manteau en cuir en friperie pour recycler et donner une deuxième vie, certain·es choisiront, pour le même prix, d’en acheter un neuf, sans produit d’origine animale, mais produit à l’autre bout du monde par des ouvrières sous-payées et transporté en avion puis en camion, et emballé dans de multiples couches de plastique. Ces deux choix sont valables. Il n’y a pas de solution parfaite à notre niveau.

Toutes ces limitations découlent de notre place dans la société : nous sommes les consommateurices, et nous consommons ce que les industriel·les mettent à notre disposition. Nous ne pouvons pas faire mieux que cette limite qui nous est imposée. La solution est donc de déplacer la limite.

Il est naturel de vouloir changer les choses à notre échelle, et mon propos n’est absolument pas de ne rien faire sous prétexte que c’est insuffisant en soi. Il faut continuer nos gestes quotidiens, mais le fait que seuls ceux-ci soient cités et encouragés par les pouvoirs publics met toute la responsabilité sur les particulier·es en dédouanant les industriels. Du coup, rien ne change à grande échelle, et une partie des gens de bonne volonté se découragent parce qu’iels ont l’impression qu’iels ne pourront jamais avoir un véritable impact. Il est largement temps de voir la vérité en face : ce n’est pas en coupant l’eau quand on se brosse les dents qu’on va sauver les ours polaires (mais faites-le quand même).

Mon propos n’est absolument pas de ne rien faire sous prétexte que c’est insuffisant en soi.

Les initiatives individuelles ou à l’échelle locale peuvent être utiles. Elles peuvent éventuellement permettre d’attirer l’attention sur des problématiques écologiques peu connues du grand public et mener à un changement de paradigme à long terme ; mais sans ambition, sans portée politique, elles ne font malheureusement que donner bonne conscience.

Installer des bacs de jardinage sur les trottoirs et inciter les citoyen·nes à y faire pousser quelques légumes permet aux mairies de se donner une image écolo, mais ça ne règle rien. Ni la pollution urbaine, ni les problématiques de production agricole. Pour avoir un véritable impact environnemental, il faut renverser le système capitaliste, et non se limiter à des initiatives individuelles à très petite échelle.

De plus, c’est toujours aux mêmes catégories de population qu’on demande de faire des efforts, c’est toujours aux mêmes de se sacrifier. On demande à des personnes déjà défavorisées de faire des efforts qui ont un résultat dérisoire mais représentent une grosse charge dans leur vie. Le dernier exemple en date ? Les propositions d’interdiction des pailles en plastique, qui ne représentent pourtant qu’une part minime des déchets plastiques produits tous les ans, alors qu’elles sont parfois vitales pour certaines personnes en situation de handicap, et qu’aucune des alternatives existantes (pailles en verre, inox, papier, bambou, etc.) n’est réellement accessible à tou·tes (allergies, risques de blessures, pas positionnables, etc.).

Des solutions concrètes

Tout ça, c’est bien, mais on peut faire quoi, concrètement, si on veut avoir un impact mais qu’on n’est pas un·e politique ou un·e patron·ne d’industrie ? Comment peut-on donner une portée politique à ces initiatives locales ou personnelles, et leur permettre de faire changer les consciences et d’avoir un véritable impact ?

We don’t need no education

L’éducation est le nerf de la guerre. Rien ne changera si la population n’est pas informée et convaincue que les choses doivent évoluer. Cette éducation concerne les enfants, bien entendu, à qui il est important d’apprendre l’importance de l’écologie, les gestes à (ne pas) faire, et que chaque action a un impact ; mais aussi les adultes et les institutions.

Expliquer et promouvoir les modes de vie considérés comme alternatifs, comme le zéro déchet, le minimalisme, le véganisme, etc. permet de montrer qu’il existe une alternative, et qu’elle est tout à fait viable, et peut inciter d’autres personnes à s’y intéresser et à changer leurs modes de consommation. Cela peut par exemple passer par demander à utiliser des sacs réutilisables pour les légumes à son supermarché.

En plus du – faible – impact individuel, cela veut dire plus de demande pour des produits véganes, moins emballés, etc., et plus de monde pour faire pression. Faire pression, ça passe par remonter à la direction du supermarché de quartier qu’on souhaiterait avoir un rayon de fruits et légumes bio mieux achalandé, qu’on n’achètera pas de concombres tant qu’ils seront emballés individuellement dans un plastique ; mais aussi par demander à avoir des tasses ou des verres réutilisables sur son lieu de travail, au lieu de gobelets en plastique à usage unique. Il est aussi important de signaler qu’on est satisfait·e des initiatives qui vont dans le bon sens (à titre d’exemple, la cantine de mon lieu de travail a commencé à proposer des steaks de soja un jour par semaine il y a 6 mois. Grâce aux retours positifs – et à la consommation, bien entendu –, ils sont maintenant disponibles tous les jours).

Enfin, il est également possible de demander des comptes aux grandes entreprises et au gouvernement. Attirer l’attention sur les pratiques anti-écologiques, les médiatiser, peut servir à la fois à sensibiliser le grand public, et éventuellement, si la crainte de la mauvaise pub est assez forte, à faire évoluer les choses.

Le beurre et l’argent du beurre

Les lobbies de la viande et des produits laitiers sont puissants en France. Que leur message passe par de la publicité clairement identifiée comme telle (nos fameux « amis pour la vie ! »), par des interventions à la télévision de médecins nutritionnistes présentés comme étant neutres qui nous disent que le véganisme n’est pas bon pour la santé (et que « les légumes, c’est pas très bon »

[sic]) [TW : vidéos de maltraitance animale et mort d’animaux de 9:44 à 9:51] [3] ou par la monopolisation d’éléments de vocabulaire (cf. l’interdiction récente de l'appellation « steak de soja » ou de l’utilisation du mot « lait » pour les boissons végétales), leur impact n’est pas négligeable.

Le régime omnivore occidental (aux États-Unis, on parle de SAD, Standard American Diet) n’est pas le régime naturel des humain·es. Il nous a été conseillé années après années par les groupes industriels, aidés de médecin·es et nutritionnistes, pour correspondre à leurs objectifs.

Par exemple, aux États-Unis, pour faire face à un surplus de production de lait pendant la Première Guerre mondiale, la USDA Dairy Division a mis en place des campagnes de promotion des produits laitiers, faisant le lien entre le calcium contenu dans le lait et la santé des os. Nous savons maintenant qu’environ 75 % de la population adulte mondiale est intolérante au lactose [4], principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest, mais pas exclusivement. Nous savons également que certains légumes (brocoli, céleri, choux, herbes aromatiques, épinard, salades diverses, poireau, navet, etc.) ainsi que certaines noix sont très riches en calcium [5]. Pourquoi n’avons nous pas adapté notre consommation de produits laitiers en fonction ? Par habitude, par manque d’information, par matraquage publicitaire, les raisons sont nombreuses. Mais pas fortuites.

Il est important d’identifier leurs messages comme étant orientés politiquement et non neutres. D’ailleurs, cela s’applique à toutes les formes de militantisme : il est impossible d’être politiquement neutre ; vouloir que rien ne change, c’est être conservateur, pas neutre.

Consommons peu, consommons bien

Choisir ce que nous achetons et à qui nous l’achetons est un de nos principaux moyens d’actions en tant que consommateurices. Si vous êtes végétarien·ne ou végétalien·ne et que vous souhaitez acheter des simili-carnés, vous avez le choix entre deux types de marques : les « classiques », qui proposent une gamme végétale parmi l’ensemble des produits qu’elles vendent, et les « spécialisées », qui ne vendent que des produits végés (ou bio).

Les marques dites classiques ont l’avantage d’être plus représentées dans les grandes surfaces habituelles, et pour celleux qui n’ont pas de magasin bio près de chez elleux, elles sont parfois le seul choix possible. Elles sont aussi souvent moins chères. Mais si vous avez la possibilité de faire autrement, je vous y encourage. En effet, acheter des nuggets de soja ou des saucisses végétales à des marques qui font la majeure partie de leur chiffre d’affaires sur la production et la vente de POA, c’est participer au financement de l’industrie carniste, même indirectement. De plus, toutes les marques qui lancent des gammes végétales depuis quelques mois le font à la fois pour conquérir une part de marché qu’elles ne peuvent plus ignorer et pour se racheter une bonne conscience écolo avec un peu d’écoblanchiment (ou greenwashing). Autant, si on le peut, soutenir une marque qui a une réelle démarche écologique, voire militante. Il est également tout à fait possible de se passer de simili-carnés ou de les cuisiner soi-même, nous vous proposons d’ailleurs régulièrement des recettes dans les « Vendredi c’est végane » : burgers, saucisses, etc.

Mieux encore que bien consommer, ne pas consommer quand on le peut : il est souvent possible de donner une seconde vie à nos objets, en les réparant ou en les surcyclant (upcycler en anglais, c’est-à-dire les transformer en objets de qualité ou d’utilité supérieure). Il existe par exemple de plus en plus d’ateliers de réparation de vélos où il est possible d’accéder à du matériel voire à des formations pour entretenir et réparer sa bicyclette.

Pour aller plus loin

Substainably Vegan - I'm ditching the term Zero Waste... What's next? (vidéo, en anglais)

How I feel about the low-impact movement vs zero wate movement (en anglais)

Notes de bas de page

[2] Développement et suivi des médicaments, essais pré-cliniques des futurs médicaments – Site du collège de pharmacologie médicale.

[3] Plus loin dans la vidéo, Jihem Doe critique la phrase « Mais on n’est pas des poules »

pour en relever le spécisme, puis propose de remplacer le mot « poules » par « noir », « juif » ou « homosexuel ». Cette comparaison est très malvenue mais n’invalide pas le reste du propos.

[4] W. Steven Pray, « Lactose intolerance: the norm among the world’s peoples », Am J Pharm Educ., vol. 64, 2000, p. 205-207 (en anglais, .pdf, 153 Ko).

[5] Fiche nutritionnelle Calcium – Aprifel.